Un faro en la provincia

Discurso de orden pronunciado por Rafael Caldera en el Aula Magna de la Universidad de Los Andes con motivo del centenario del nacimiento de Tulio Febres Cordero, el 31 de mayo de 1960.

Encendidas estaban las hogueras en las dilatadas sabanas cuando lo puso Dios, segundo vástago de una familia de once, como atalaya sereno en lo empinado de los Andes. En el vientre materno palpitaba cuando vencía en Coplé, cumplido caballero, el tío abuelo, ejemplo y testimonio que llenaría después, con palabra transida de melancolía y relatos de hazañas, el ávido molde de su curiosidad infantil. Traía en sus venas sangre fértil para la acción heroica; del ancestro arrancaba el sino migratorio que había desplazado a su gente por el Llano (metido en el corazón de la patria a distancias inmensas) o por el Mar (abierto para la navecilla autorizada o furtiva que por mil orificios hace penetrar las corrientes de fuera) o por el Lago (que atrae la vida y la difunde por la inmensidad de sus costas). Pero la hazaña que le tocaba a él era la de la constancia inaudita: y el ansia viajera, que se le quedaría frustrada en lo físico, le entregaría sus alas al espíritu, baqueano de todas las rutas por la emoción y el pensamiento, mientras la materialidad de carne y hueso quedó amarrada por cordel de cariño a su hogar merideño.

Merideño incurable

Afectos puros lo incrustaron por siempre en la ciudad sencilla, amable y quieta, que lo viera nacer y morir, de un 31 de mayo de 1860 a un 3 de junio de 1938. En Mérida vivieron sus padres, el Doctor Foción y Doña Georgina, desaparecida ésta cuando él tenía sólo trece años y aquél cuando iba a cumplir cincuenta y uno. Hizo en Mérida todos sus estudios, en el hogar paterno y en la escuela de la señora Almarza, en el claustro de San Buenaventura, en el Colegio de Varones y de nuevo en la Universidad: fue bachiller en ella a los dieciocho, terminó sus estudios de Derecho a los veintidós años, y sólo por presión de sus maestros aceptó el lauro doctoral en el año 1900, de manos de Caracciolo Parra, el Viejo, a quien llamó después «monumento vivo de las glorias alcanzadas por esta ilustre Universidad en el campo de las letras y del patriotismo».1 Fundó en Mérida, en 1883, hogar con doña Teresa Carnevali, quien le diera seis hijos y fuera complemento de su dilatada satisfacción espiritual, compañera en dificultades y esfuerzos y su fiel ayudante durante cuarenta años. En Mérida escribió y publicó libros y ensayos, artículos y estudios; desde allí hizo y difundió descubrimientos. Poco salió de su ciudad: según datos de Ramón Darío Suárez, el devoto Cronista de la Ciudad de Mérida, suma cuatro meses el tiempo de todos sus viajes; y a Caracas no fue sino una sola vez, a los cincuenta y dos años de existencia. Llegáronle hasta Mérida reconocimientos y honores, premios y condecoraciones, de los que estimó especialmente la Medalla de Honor de la Instrucción; la Academia Nacional de la Historia y Academias de países hermanos lo honraron y se honraron trayéndolo a su seno; se le hizo el símbolo viviente a quien rindió homenaje la prensa de todo el país el Día del Periodista de 1935; y las distinciones que pudieron serle más gratas fueron el nombramiento de Cronista Oficial del Estado en aquel mismo año y el de Rector Honorario de la Universidad de Los Andes en 1936.

Todo cuanto se diga en su honor, dicho está al mismo tiempo en lustre de su solar natal. «Mérida y él habían sellado —afirma en su prosa elegante otro gran escritor merideño— un como pacto de fidelidad poética».2

Poético, en verdad, es el relato explicativo de cómo el mancebo Horacio Viana, según Memorias de un muchacho (una de las narraciones autobiográficas más delicadamente sencillas que he leído) fue dejando deslizarse a su lado las oportunidades de partir; mientras el tierno amor a los libros y a su tierra lo iban clavando en aquella que llamara «ciudad sedentaria, de letrados, eclesiásticos, y agricultores, en que abundaban los misterios de romántica belleza tras las celosías, y los grupos de estudiantes andariegos, propensos siempre a la aventura», pero también encantadora, con su aire fresco y purísimo bajo un cielo diáfano en los días de diciembre y enero, «centelleante la nieve sobre los montes esmeraldinos; limpio de nubes el horizonte, rumorosas y cristalinas las aguas, variados y pintorescos los paisajes; y festiva la gente en el poblado y los campos. Todo canta y sonríe, adondequiera que se vuelvan los ojos en estos días serenos y luminosos de la montaña».3

¡Cuánto observaron sus ojos penetrantes en el discurrir de los hechos históricos, desde su torre de tradición, en el sismógrafo de su humana sensibilidad! Lo mismo que a Cecilio, el justo, le correspondió a él ver cómo el odio político, la intemperancia arisca hicieron correr a raudales la sangre, arruinar etapas ya logradas, para tener que volver a empezar muchas veces la construcción de los cimientos de nuestra nacionalidad. El pudo ver cómo salían tiranos desde las filas de los redentores, o cómo se convertían en amos caudillos o pastores que habían pasado con raudas montoneras por los páramos o por las sabanas, empujados por la fuerza de las cosas. El supo decir que «sólo una nación guerrera como Roma pudo establecer que el servicio militar fuese condición indispensable para ascender a la magistratura, pues no es ciertamente el dios Marte el dispensador de las dotes que ha menester un ciudadano para desempeñar con acierto el gobierno de su patria»;4 pero sintió también la trágica realidad venezolana de tener que reconocer como servicios dignos de la gratitud de la patria lo poco que los déspotas pudieron hacer de positivo, que en el desbarajuste de una sociedad desorientada había que agradecer como generosidad de los califas, a quienes la ley del más fuerte y la fuerza del hábito reconocía el derecho de apropiarse de todo y el soberano privilegio de no obligarse a nada.

Pasó los años en paz con su conciencia, pero en actividad febril. No hubo nada en que no buscara aplicación para su inagotable deseo de servir. Cultivó la inteligencia en la literatura y en la historia, en la enseñanza y el derecho; ocupó sus manos en oficios humildes que calificaron su múltiple aptitud, y dio rienda suelta a su ingenio en las travesuras de su imprenta, la cual solía ofrecerle al mismo tiempo, en la imagotipia o en la folio-grafía, en el periódico o el libro, doble oportunidad: poner los dedos del artista a expresar la creación ambiciosa del pensador y el investigador científico.

Una vida creadora

Pero volvamos a la ciudad aquella donde el 31 de mayo de 1860 comenzó su existencia. «Nos referimos —digamos con él mismo— a la silenciosa Mérida de aquellos años, con sus plazas de mullido césped, calles desigualmente empedradas, por donde corrían las acequias en cauces de bronca piedra, y con aceras tan angostas y resbaladizas que la caída era inevitable, si no se iba por ellas con los cinco sentidos en los pies; la Mérida modelada todavía por el viejo patrón colonial, con casas puramente encaladas, sin ningún color en los muros, anchas y rojas puertas de postigo, celosías de finísimos calados en madera, y patios pintorescos, de hermosos claustros, cerrados por sardineles de mampostería; la Mérida solitaria y triste por fuera, pero galante, caballeresca y profundamente romántica en la vida íntima, con serenatas de guitarra y canto al pie de las rejas, en noches serenas, como en edad de los garridos trovadores; con bailes de alto coturno y danzas de complicadas figuras; con juego de toros en la plaza mayor, vistosas cabalgatas de damas y caballeros y espléndidos refrescos en las fiestas públicas; en una palabra, la Mérida concentrada en sus altas y ricas montañas, llena de recuerdos y costumbres tradicionales, siempre ansiosa en espera de algún acto cívico, religioso o académico, para vaciar los pesados cofres de cedro o de caoba y lucir en los estrados, con garbo y gentileza, ropas de gala y esplendentes joyas, de pureza insospechable, rica herencia de linajuda familia o de algún patricio o guerrero de la Patria heroica».5

Allí desarrolla su vida. Y desde allí es un faro con luz inextinguible que baña en claridades las altas crestas y los fecundos valles de los Andes y ayuda a difundir un templado calor de esperanza por todos los confines nacionales, capaz de inculcar la confianza en lo propio y la seguridad colectiva de ser alguien. ¡Oh, bendito milagro tuyo, provincia nuestra, tan maltratada siempre, tan menospreciada por los mismos que salieron de ti, tan continuamente generosa en tu empeño de dar sin recibir, en tu actitud de ofrecer sin condiciones y de pedir sin arrogancia! ¡Tú eres, en Mérida, Tulio Febres Cordero, como fuiste, en El Tocuyo, Egidio Montesinos o, en Maracaibo, Udón Pérez y Francisco Ochoa, o, en Cumaná, José Silverio González, o como serías más tarde, en el asoleado geocentrismo caroreño, Cecilio Zubillaga Perera! ¡Eres la entraña de la nación y por los hilos de tu pensamiento fluye la savia de lo que verdaderamente es y de lo que debe ser Venezuela!

De altura incomparable, la palabra tersa y cristalina de don Tulio tiene, por sobre todo, la actitud de darnos la patria entera, no en generalización grandilocuente sino en rosario de joyas que buscan la raíz indígena e hispánica, se exaltan en la emoción de las grandes jornadas de la Independencia y recogen la presencia de grandes valores positivos que, en época de caos, marcaron rumbos como balizas brillando en la oscuridad de la noche y nos mostraron el patrimonio que nos permite aventurarnos en nuevas y sólidas empresas.

Estudió, como Bello, a quien cantó en su conmemoración centenaria, el derecho y la lengua; quiso acercarse hasta la fuente pura de la poesía; combinó, como él, la Universidad y el periodismo; halló, como él, la profunda armonía que vincula la filosofía con las matemáticas o con el estudio de la naturaleza; amó, como él, el magisterio y lo ejerció en variados aspectos; prestó con humildad mayor y con la desventaja de no hallar una generación capaz de aprovechar el caudaloso potencial de su cultura y de su voluntad, los servicios que fueron requeridos para ayudar a funcionar mejor la vida de los entes públicos. Pero, de manera especial, fue historiador. Cierto que trajinó con éxito por los caminos del cuento y la novela, llena de buen humor y rica de folklore y que en su Don Quijote en América no se sabe qué destacar en mayor grado, si su propósito moral de rescatar principios o el magistral dominio del idioma que hace del libro un verdadero alarde de conocimiento y comprensión de Cervantes, mayor y más ameno del que pudiera hacerse en cualquier trabajo de crítica. Pero en el campo histórico resalta más que en otro alguno la magnitud de su figura.

Interpretación de nuestra historia

De apariencia dispersa en el espacio y en el tiempo, su obra histórica tiene sorprendente unidad. Es la historia buscada como maestra de la vida; son los hechos analizados como interpretación de la vida de un pueblo. Es Venezuela, es Mérida el objeto constante de sus preocupaciones: la patria grande hallada, como los torrentosos ríos andinos, en los claros manantiales que van reuniendo sus aguas salidas de las peñas, y la patria chica, amable y vigorosa, afirmada continuamente en expresión de un generoso localismo nacionalista que con sus manifestaciones específicas incorpora emociones y experiencias al caudal común.

No es fácil hallar otro como él, que en la indagación de los antecedentes haya llegado a la pericia máxima tanto en el conocimiento de lo indígena como en la defensa prudente y en la valoración cabal del ancestro español. Hay hispanistas y hay indigenistas: don Tulio, como pocos, supo ser ambas cosas a la vez. Ama la geografía de sus riscos nativos: para ellos encuentra seres humanos que hablan el lenguaje que entendemos y nos dirigen el mensaje que hemos de recoger. Vive y enseña la armonía suprema entre el hombre y el suelo. Las cinco águilas blancas que montan guardia sobre la capital serrana son testigo elocuente de la presencia de Caribay, la altiva; y la leyenda hermosa de Murachí, el valiente, y de la princesa Tibisay, «el lirio más hermoso de las vegas del Mucujún»6 sirve de fondo para presentar el heroísmo y la desventurada melancolía del aborigen en el nacimiento de la nueva raza.

Buscó desentrañar, con la misma pasión de un Lisandro Alvarado, el habla y costumbre de los pobladores precolombinos de la patria. Su devoción por el ancestro hispánico no envuelve, así, menosprecio ni ignorancia por la raíz estrictamente americana. El injerto español florecerá en la historia; pero sin la acogedora generosidad del tronco indígena no habría podido resultar el producto vital del mestizaje. No sucumbe la raza india en su visión, como sucumbe, por el énfasis de la tesis opuesta, en la de otro gran merideño, Julio César Salas; al primitivo poblador aborigen, él lo encuentra presente y halla que cuando va a sumirse en la prodigiosa alquimia de este nuevo mundo, el indio no deja como único recuerdo la toponimia, que don Tulio amorosamente indaga y explica, sino también su llamado que golpeará como campana en la conciencia nacional durante los siglos de fusión:

Corre veloz el viento;

corre veloz el agua;

corre veloz la piedra que cae de la montaña:

Corred, guerreros, volad en contra del enemigo;

corred veloces, como el viento,

como el agua,

como la piedra que cae de la montaña.

Fuerte es el árbol que resiste al viento

fuerte es la roca que resiste al río;

fuerte es la nieve de nuestros páramos que resiste al sol:

Pelead, guerreros pelead valientes;

mostraos fuertes, como los árboles,

como las rocas,

como las nieves de la montaña7

Llega, pues, a la corriente de los que niegan la leyenda negra de nuestro desarrollo colonial, con pie derecho porque no menosprecia una fuente para exaltar la otra. Como Mario Briceño Iragorry, su discípulo, que del estudio de los timoto-cuicas (cuya cultura quiso revivir con afán amoroso de coleccionista) pasa a bordear en tapices de tejido impecable su aguda interpretación morfológica de la cultura colonial, Don Tulio ha ido por su paso sobre la geografía andina, que todavía a los sesenta años frecuentaba «en pos de fuerzas físicas y de la dulce cuanto esquiva tranquilidad del espíritu», buscando sedimento criollo en el estrato indígena y en el estrato ibérico. No en balde fuera Briceño Iragorry de aquella brillante promoción que la ilustre Casa de San Buenaventura empujó a la historia y las letras para darles lustre y contribuir poderosamente a renovarlas; no en balde pudo verlo, sentirlo y oírlo, a él, artífice callado de aquella obra inmensa; y los que buscan en el fondo de la psicología individual y colectiva explicación para grandes hechos sociales y para dilatados movimientos hallarán motivo para la reflexión en el recuerdo de que los Tapices de historia patria, publicados en 1934 bajo el mismo patrocinio de «Parra León Hermanos, Editores», que tuvieron las obras de don Tulio —pie de imprenta que Caracciolo Parra León reservaba (en su «Editorial Suramérica») para los libros más gratos a su espíritu— iban dedicados al viejo maestro merideño, proclamado con justicia «Patriarca de las letras nacionales», a quien no sabemos todavía cuánto debemos por su inspiración y por su aliento en la obra de Caracciolo y Mario.

Su idea del «pancriollismo»

Fue hispanista don Tulio y a veces defendió con pasión lo español, con la misma pasión —enderezada a un fin análogo— que puso en la pureza del lenguaje. Pero su hispanismo convicto y confeso no hubo menester de negar lo que antecedió y sucedió a la aventura inmensa, a la vez misionera y pecadora, de la colonización española: porque mostró en toda su obra la convicción de que en la suma de nuestros elementos, en su valoración adecuada y en la superación de la mezcla está la fuente del aliento vital que nos puede impulsar a un gran destino.

Esta actitud se expresa en la decisión con que combate todo intento de deformar nuestro ser propio a través de ingredientes ajenos.

Lanza una clarinada hacia lo que llama «pancriollismo» que define como «la ingenua expresión del alma criolla, con su espiritualidad lozana y eminente, con su sentimentalismo apasionado y caballeresco, con su rebeldía legendaria contra toda opresión tiránica, con su entusiasmo excelso por todo lo grande y lo bello, y en una palabra, con lo genial y psicológico heredado de España, la tierra hermosa de nuestros mayores, la que aventó en nuestro fértil suelo los primeros granos de la civilización y abrió a nuestros ojos el libro santo e incomparable del Evangelio, y fundó nuestras villas y ciudades, y fue maestra e iniciadora de nuevas artes e industrias; la nación preclara y generosa que liga su sangre con la del indio autóctono y la del africano importado, preparando así, por cruzamiento étnico, la futura formación de estas nuevas nacionalidades, que hoy se desenvuelven llenas de juventud y de esperanzas bajo el sol ardiente de los trópicos». Y sin tapujos, ante lo que pudiera ser, bajo el nombre de panamericanismo, una deformación de nuestra raza, expresa «que no parece natural ni justificable que los hispanoamericanos estemos tocando campanillas y quemando incienso como fieles devotos ante altares consagrados a una divinidad que no es de nuestro culto, por más que parezca engalanada con todos los colores nacionales del Nuevo Continente».8

Polemizando con el gran Semprum aclara mejor su pensamiento. Su pancriollismo es nacionalismo verdadero, pero no agresivo. «La sabiduría no tiene patria». Hay que buscarla en todas partes: «En ningún pasaje de nuestra conferencia hemos señalado a España como arsenal único y exclusivo a donde debamos ocurrir por armas y pertrechos de cultura para emprender la cruzada del progreso. Por el contrario, lo mismo que dice el doctor Semprum de que debemos asimilarnos lo excelente que abunda en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en los Estados Unidos, ya lo habíamos expresado en párrafos muy explícitos de la misma conferencia». Ya antes señalaba cómo los grandes escritores habían sido patriotas: Bello le sirve por ejemplo, como testigo de ese patriotismo que se muestra en la elevación de nuestro medio físico a las alturas de la poesía: «Patriota fue el príncipe de nuestros poetas, el patricio Bello que presentó la zona tórrida iluminada con los destellos de su numen poético».9 Su alegato adquiere tonos sublimes de entusiasmo cuando aclara: «Criollizarse, con respecto a Venezuela, vale tanto como venezolanizarse, esto es, hacer vida propia, poner más atención a lo nativo que a lo extranjero, y en una palabra, propender a crear y producir, antes que a copiar o imitar a secas; a fin de adquirir psicológicamente verdadero señorío nacional, una fisonomía tópica que nos distinga y caracterice, lo que no se consigue con arreboles ni galas exóticas, por brillantes que sean sino imprimiéndole a todos los actos de nuestra vida el sello de una cultura típica y original, que determine y singularice en el estrado de las naciones la personalidad de Venezuela. Tenemos ingenio y materiales de sobra para realizar con éxito una obra de tan vital importancia».10 De donde reafirma el llamamiento que con el fin del siglo dirigía a todo el continente: «A vosotros os toca, ¡jóvenes pensadores de la época!, combatir gallardamente por una tercera emancipación; la emancipación literaria de Hispanoamérica».11

Saber para aprender

Intensa y constante es su incursión por los dilatados caminos de la Colonia. No se limita a engarzar nombres y fechas, a aclarar sucesos y exhumar documentos. Indaga realidades de muy diversa índole, desde el plano de la cultura —que tanto lo apasiona y que lo lleva a dejar establecidos los antecedentes históricos de su amada Universidad— hasta el de los aspectos sociales y económicos. No carece de gran actualidad aquella afirmación con que precede su investigación de las industrias y negocios desarrollados durante la colonia: «Día por día se esfuman y desvanecen, como meras nubecillas, muchas teorías económicas, que nos han tenido alucinados, ante esta verdad grande como un templo: la verdadera riqueza de un pueblo consiste en producir cuanto sea necesario para su propia subsistencia».12

Es formidable ver cómo lo averigua todo. La vida eclesiástica, la historia de la imprenta, la higiene, la agricultura y la industria, las salinas, los elementos de folklore. Algunos de sus descubrimientos o de sus invenciones aparecen en el periódico que él mismo escribe e imprime, con ayuda meramente familiar, en aquel vocero El Lápiz que con su pequeño formato constituye, por su contenido y por la autoridad de quien lo hacía, un órgano de tanta significación en el periodismo venezolano; pero declaran quienes frecuentemente lo trataron, que sabía mucho más de lo que escribió. «Copiosa es la obra escrita que nos deja, dijo en su brillante panegírico monseñor Quintero; notables los hechos y documentos que, sacándolos a la luz de la publicidad, redimió de la tenebrosa esclavitud del olvido; pero más copiosos aún eran los conocimientos que no llegó a estampar en el papel y que nos era dado admirar en la amenidad de su cultísima conversación».13

Afirmación esta que, leyéndola, nos ha hecho recordar la del gran jurista Carnelutti en la carta a sus hijos: «Saber no quiere decir otra cosa que haber multiplicado la capacidad de aprender». Aumentar la capacidad de aprender fue, para Don Tulio en gran medida, el fin de su dilatada sabiduría.

Historiador de una civilización indohispánica podemos llamar al gran patriarca merideño, usando para esta expresión un calificativo que fue suyo. Ese carácter indohispánico lo encuentro rezumado en la satisfacción con que presenta la Real Cédula de 1695 que aprobó las Instrucciones del Gobernador Berroterán sobre tributo, salario y régimen de indios:14 Con cuánto gusto anota el espíritu de aquel documento (inserto luego en el Fuero Indígena de Venezuela y comentado en la segunda edición de nuestro Derecho del Trabajo); con cuánta alegría vive su hallazgo, expresando que «constituye un cuerpo de leyes muy precioso y demuestra a las claras el loable y firme propósito de promover la conservación y mejoramiento de los indios, amparándolos contra todo vejamen y contra todo engaño en su trato con los españoles».15

No es de extrañar el fervor entusiasta con que estudia, relata y comenta los tiempos de la Independencia. Su amor por Bolívar no es de encargo. Le sigue con afecto entrañable en su paso por las crestas andinas. Recoge en la pequeña historia la huella inmensa del Libertador. Y cuando deja establecida, para recuerdo imperecedero de las generaciones, la fidelidad ejemplar del gran perro Nevado y la conducta leal del indio Tinjacá, parece como si su palabra estuviera poniendo el alma de su pueblo en aquellas figuras humildes que acompañaron a Bolívar en su fulgurante Campaña Admirable, que entraron con él en Caracas para oír ratificado el nombre de Libertador con que lo bautizara Mérida y que, perdidos en la derrota de la Puerta, a tiempo aparecieron de ir a regar con su sangre la llanura de Carabobo el día del nacimiento definitivo de la patria.

Ni es postizo tampoco su tributo de admiración a Páez, a Sucre, a Soublette… Quizás, más bien, es la expresión de un viejo sentimiento partidista de origen familiar. Pero sobre todo, están llenos de colorido y devoción los recuerdos de la emancipación en Mérida, donde significó también, al mismo tiempo, la autonomía de la Provincia y la erección definitiva de la Universidad. ¡Cómo palpita la agitada emoción de aquellos días en la viveza amable de los relatos de don Tulio! ¡Cómo se crece, en la defensa apasionada de la Revolución de Independencia, la Mérida conventual y serena, a través de la frase antológica del canónigo Uzcátegui que para sostenerla recordó los calzones que había debajo de sus hábitos! La Independencia es, en el hispanista emeritense, no la negación del pasado sino la culminación de un proceso: es la aquilatación de la leyenda en los hechos que leyenda parecen; es la consagración de la historia en los sucesos legendarios que dan definitivo cuerpo a la nación venezolana.

Hay en el historiador que es don Tulio, una activa función pedagógica. Quizás sea fácil de explicar por ello el optimismo de sus concepciones y el sentido afirmativo de su obra escrita. Pasa por sobre los años oscuros sin anatematizar más que los hechos o las tendencias negativas: no blasfema jamás contra aquellos que actuaron empujados por factores diversos, en el gran drama de nuestra desventura. Ubicado hasta por motivos de herencia en las filas de quienes ganaron los últimos lauros en Coplé, no deja de enardecerse en la defensa de su tío, cuya memoria, dijo con altivez legítima, «los mismos a quienes combatió han solido honrar» y de quien destacó como mejor presea «la austeridad de sus principios»,16 pero nunca, que yo sepa, impreca o murmura de quienes militaron en el bando contrario. Llega a decir, apenas, cuando en la persona de Páez, Magistrado, trata visiblemente de defender un régimen, que «después de una lucha heroica, el pueblo, deslumbrado con el brillo de sus propias acciones, fácilmente se inclina a erigir en árbitro de sus destinos al caudillo que lo condujera a la gloria por el camino de las armas. Este ha sido el origen de muchas tiranías, porque puede irse en un instante de la tienda de campaña al Capitolio, pero es difícil pasar del mando de la guerra al gobierno de la paz, sin llevar en el carácter, en las ideas y las costumbres otros tantos gérmenes de despotismo, siendo raros los hombres que como Páez pueden ofrecer al historiador, en admirable consorcio, las hazañas del guerrero y las virtudes del magistrado».17 Está visto que no era para el de las Queseras el recuerdo de la traición histórica; pasaban por su mente y asoman a su pluma otros héroes de las guerras civiles, pero no se ensaña nombrándolos; ni los señala tampoco, sino que deja admonición docente, cuando afirma que Páez «entendía la política como la define la ciencia y lo aconseja el verdadero amor a la patria, como el arte de administrar con honradez y sabiduría los intereses públicos, velar por el orden y las buenas costumbres y proteger todos los derechos que nacen de la libertad».18

Ilustres figuras regionales se aseguraron definitivamente a través de su pluma contra el olvido cruel de las generaciones. Y mientras más se leen sus apostillas o sus relaciones biográficas más se logra la comprensión de ese hombre que se antojó vivir, como Arístides Rojas, al modo de eslabón providencial entre los venezolanos de dos siglos, a quienes el desierto de una dura etapa habría dejado sin contacto de no ser por ellos mismos y por algunos otros que, al par de ellos, como los monjes medievales salvaron en la sombra del claustro los códices de la latinidad mientras su estructura la arrasaban los bárbaros.

Mi recuerdo emocionado

Yo no podía rehusar la honrosa comisión de llevar la palabra de orden en el centenario del natalicio del insigne varón merideño. Rendirle homenaje a don Tulio no es rendirlo tan sólo a quien se veneró ya en vida y se continúa venerando desde el mismo momento de la muerte: es rendírselo a Mérida, rendirlo al heroísmo de unos hombres que fueron maestros cuando era más fácil ser sicarios, reconocer el primado de valores supremos que han de ser guía de nuestro pueblo en días difíciles para la conquista de su verdadero destino.

Recuerdo aún la visita que tuve la fortuna de hacerle, en los días navideños de 1936, año en que comenzaba a vivirse en Venezuela una experiencia vital de incalculables proyecciones. Vine entonces en gira, predicando un ideal estudiantil mantenido en limpia y vigorosa actitud de combate. Eran los días de la Unión Nacional Estudiantil y de la Federación de Estudiantes. Aquí llegué en unión de otros compañeros de UNE, a hacer polémica de altura con los del grupo opuesto, que por entonces presidía en estos lares Alberto Carnevali. La visita a don Tulio fue para los estudiantes uneístas como un rito obligado. Iba entre nosotros, por cierto, uno que después fue su biógrafo en una colección escolar destinada a fomentar en los muchachos el culto por los grandes valores nacionales.19

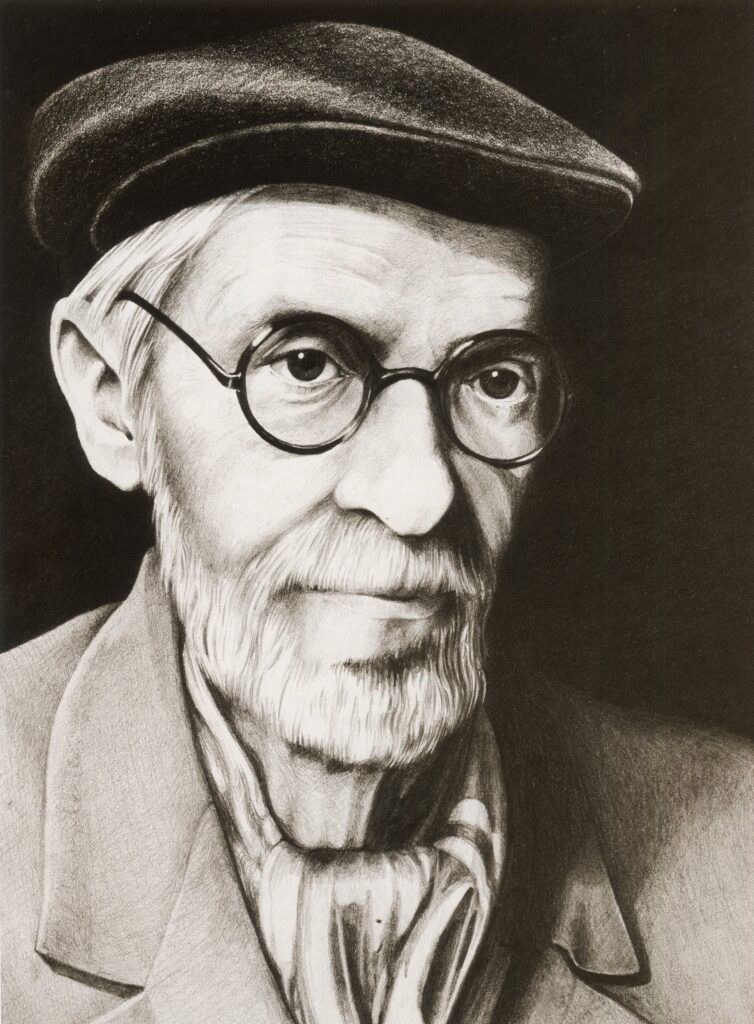

Lo tengo grabado en mi memoria, en su sillón de suela, sembrado como una semilla de bondad y de ciencia, dentro del almácigo interminable de sus libros. Estaba viejo ya. Había cruzado las bodas de diamante y se preparaba a rendir cuenta serena, nutrida y clara de su vida a Aquel de quien venimos. Las blancas paredes encaladas y los rojos ladrillos recordaban su Mérida de siempre; su menuda figura, abrigada con espesa bufanda, cubierta con su sencilla gorra, los pies menudos ocultos entre las pantuflas caseras, casi no dejaban como testimonio material ante nosotros otra cosa que sus ojos, pequeños y vivaces, sus manos blancas, finas, pequeñas y expresivas, pero sobre todo, su voz; su palabra, que era el mensaje paternal y afectuoso de la patria, de la realidad de una patria que nadie como él había penetrado tan hondo y que le daba a la acción de su juventud recientemente incorporada el sentido de un deber histórico.

Ya le tenía yo por maestro, porque había sido discípulo de discípulos suyos. Y su mensaje me sonaba idéntico al que para el pueblo venezolano escribiera en los días, precursores, de 1928: «Pueblo que produce hombres, de ese fuste (como Sucre y Páez), bien puede aparecer en el rol de las naciones con una fisonomía típica, como una cultura propia, que los personifique y enaltezca, sin tener necesidad de adoptar en la materia psicologías y modalidades completamente extrañas a su vigorosa juventud y a las costumbres y tradiciones indohispánicas que guarda como valiosa herencia de sus antepasados. Ante el extranjerismo que nos asfixia, la venezolanización del país se impone en todas las fases de la vida nacional. La cordialidad en las relaciones internacionales, por ningún respecto implica la abdicación del yo étnico y sociológico. Pueden hacerse con esplendidez los honores de la hospitalidad, sin que sea menester sacrificar para ello, ni en un ápice los usos y costumbres genuinamente venezolanos, que no tienen por qué ceder ni ocultarse a la vista del gran mundo».20

Ese recado está vigente. Y la figura de don Tulio, el patriarca, recobra actualidad en su conmemoración centenaria. No es que no exista discrepancia entre muchos de sus juicios o sus puntos de vista y los que hoy nos corresponde formular: «cada generación —él mismo dijo— conoce y juzga según el espíritu de su época». Pero un hecho innegable y de gran contenido potencial lo constituye —al rendir homenaje de admiración y de cariño al sabio insigne, al esposo y padre ejemplar, al creyente y devoto cristiano, al maestro abnegado, al señor del derecho, la historia y el idioma, al periodista y al tipógrafo, al investigador y al publicista— aprovechar toda la fuerza que el agua pura de su cascada, por la altura majestuosa de su rango, puede generar todavía. La galería de su Universidad cuenta insignes varones, pero en él tiene uno de los más preclaros ductores del pensamiento venezolano. Y Mérida, esa Mérida que tanta amó, con indisoluble devoción y hasta la muerte, encontrará en el tesoro inagotable de sus obras nuevos argumentos para seguir siendo dinámica en medio de su serenidad arrobadora y para constituir, sin mengua del tradicionalismo que la honra, bastión de libertad, antorcha de renovación y motor infatigable de progreso.

NOTAS

1. 1908, en Archivos de Historia y Variedades, II, p. 349. (Obras Completas, III, p. 363).

2. Mariano Picón Salas, «Don Tulio Rapsoda de Mérida», en Las nieves de antaño, p. 88.

3. Memorias de un muchacho, pp. 254, 259. (O.C. VI, pp. 248, 251).

4. «Páez, magistrado», 1890, Archivos de Historia y Variedades, II, p. 214. (O.C. III, p. 227).

5. Memorias de un muchacho, pp. 1-2. (O.C. VI, p. 117).

6. Archivos, II, p. 49. (O.C. III, p. 52).

7. Archivos, 1, p. 69; II, p. 45. (O.C. II, p. 70; III, p. 52).

8. «Pancriollismo», conferencia del 12 de octubre de 1917 en la Universidad de Los Andes, Archivos, II, p. 232. (O.C. III, p. 244).

9. «El patriotismo en la literatura», 1895, Archivos, II, p. 227. (O.C. III, p. 239).

10. «En pro y en contra del criollismo», 1918, Archivos, II, p. 237. (O.C. III, p. 249).

11. 1898, Archivos, II, p. 232. (O.C. III, p. 241).

12. «Sobre criollismo, Artes e industrias que fueron», 1918, Archivos, II, p. 238. (O.C. III, p. 250).

13. Monseñor José Humberto Quintero, Discursos, II, p. 61.

14. Archivos, t. I. pp. 143-157. (O.C. II, pp. 147, 160).

15. Archivos, t. I. p. 156. (O.C. II, p. 159).

16. «Después de Coplé, la verdad histórica», 1891, Archivos, II. p. 287. (O.C. III, p. 301).

17. Archivos, II, p. 215. (O.C. III, p. 227).

18. Ibid., p. 217. (O.C. III, p. 229).

19. Víctor M. Giménez Landínez, Tulio Febres Cordero, Biblioteca Escolar, Fundación Eugenio Mendoza, Colección Biografías, N° 21, Caracas, 1954.

20. «Venezolanización de nuestra cultura», Archivos, II, p. 255 (O.C. III, p. 268).