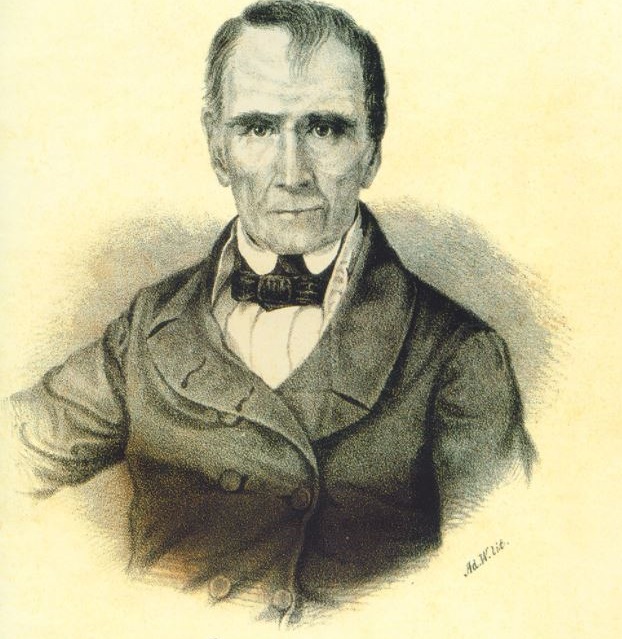

Litografía de José María Vargas, parte de la colección audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

Vargas y el destino nacional

Columna de Rafael Caldera «Panorama», escrita para ALA y publicada en El Universal, del 12 de marzo de 1986.

El 10 de marzo ha conmemorado Venezuela el segundo centenario del nacimiento del doctor José María Vargas. Es la única figura en nuestra historia que después de ser Rector de la Universidad Central, fue electo Presidente de la República. En la primera de las dos funciones mencionadas tuvo la fortuna de lograr una intensa y eficaz labor, como iniciador de la nueva era universitaria de nuestro país en la era de la Independencia. En la segunda, vale decir, la Presidencia de la República, su paso fue fugaz y fallido. No controló el poder para realizar la obra que ambicionaba. De su Presidencia quedó un gesto, un «bello gesto», que lo consagró como símbolo de valor cívico, de honestidad acrisolada, de dignidad y patriotismo. Pero ese gesto ha sido al mismo tiempo, algo así como el fallo condenatorio, inexorable, sobre nuestra dolorosa realidad política republicana del siglo XIX.

De la elección del doctor Vargas, contra su deseo, para la Jefatura del Estado, y de su separación definitiva del cargo, me parece obvio deducir tres hechos importantes. Uno, la personalidad de Vargas era tan sobresaliente, tan alto su prestigio, que no sólo se impuso en la elección por encima de los demás candidatos, muy calificados, por cierto, (los generales Soublette, Mariño, Salom, y el Lic. Diego Bautista Urbaneja), sino, lo que es más impresionante, por sobre su propia e insistente negativa, expresada ante quienes tenían en su mano potestad de decisión e influencia sobre los electores.

El segundo hecho evidente fue el deseo existente en el país de iniciar, al término de la primera presidencia del general Páez, un gobierno civil, deseo tan vigoroso que pudo imponerse sobre las aspiraciones del procerato militar empeñado en mantener el gobierno en manos castrenses.

Y el tercero, que la falta de amor al poder por el protagonista de esta historia, que lo llevara a una actitud contradictoriamente inflexible y desprendida de sus posiciones del mando, condujo en el manejo de la situación, no sólo a la frustración del gobierno de Vargas, sino a la pérdida de toda esperanza en un gobierno civil, que sólo intentaría después, para naufragar de nuevo en los día calamitosos que sucedieron a la Convención de Valencia de 1858, con el país sumergido en el torbellino de la Guerra Federal.

Hay algo de común en el paso fulgurante de Vargas por la Presidencia de la República y el de Gallegos en 1948: uno y otro, llevados con méritos descollantes a la cúspide de la jerarquía, en su fondo sentían aversión por el ejercicio del poder y esperaban un desenlace que, con acentos de tragedia griega, tenía fatalmente que cumplirse. ¡Ambos pensaban que tenía que ser!

José María Vargas, eminente científico y patriota, no fue nunca indiferente a los problemas nacionales. Fue un servidor público, siempre dispuesto a dar de sí, al servicio de su país. Lo llamaron a la cátedra y la ejerció con brillo. Le encomendaron la acción hospitalaria y supo cumplirla, no sólo con los conocimientos más altos de su época, sino también con bondadosa abnegación. Le encargaron la rectoría universitaria y se entregó con incansable celo y esclarecido criterio a la noble causa de la educación. Lo invitaron a una curul parlamentaria y la ocupó con asiduidad, la iluminó con elocuencia, la honró con valiente sinceridad y la ejerció con apasionado amor por la libertad y la justicia. Llegó, pues, a la presidencia como culminación de una carrera de superación y de trabajo, de sacrificio por la comunidad.

El José María Vargas de la Universidad Central, el José María Vargas de la Sociedad Económica de Amigos del País, el José María Vargas del Congreso Constituyente, que no dejó quebrantarse los principios y no temió disentir ante las furias desatadas cuando mancharon el honor de la República pidiendo la proscripción del Padre de la Patria, llegó cargado de méritos y de autoridad política y moral a la cúspide de la administración pública. Conocía el país y quería responder al clamor de sus necesidades; conocía el manejo del Estado y se proponía ponerlo en función de los intereses colectivos. Pero no pudo hacerlo. Primero, por el golpe de la llamada «Revolución de las Reformas», que tenía un jefe ilustre como Mariño y un vocero atrevido como Carujo, ante quien lanzó el inolvidable apotegma: «el mundo es del hombre justo». Y después, repuesto en su elevado cargo por la acción militar del héroe de Las Queseras del Medio, porque se dio cuenta de que el poder había escapado de sus manos y la autoridad que ejercía, se estrellaba ante una realidad endurecida. Renunció con altiva dignidad, pero no para rumiar su amargura en el aislamiento, sino para seguir sirviendo, en cuanto estuviera a su alcance, como lo hizo hasta el fin de sus días.

Así, el Vargas que la aguda visión bolivariana había llevado a Rector de la Universidad Central de Venezuela en 1827, aceptó y asumió (después de su paso por el Gobierno Supremo en 1835 y 1836) la dirección de la instrucción pública en 1838; y encabezó, con el corazón transido de emoción, la presidencia de la comisión encargada del traslado de los restos del Libertador a Caracas, durante la segunda presidencia de Páez, en 1842. El José María Vargas que iluminó con su venerada presencia el Senado en los años 1839 a 1850, fue legítimo continuador del Vargas diputado al Congreso Constituyente y Presidente del mismo en uno de sus períodos, en 1830.

Tuvo mala suerte Venezuela con el desenlace de la presidencia del ilustre guaireño, hijo de un canario de Arucas, en Tenerife, donde tuvimos el honor de colocar un busto suyo. En él estuvieron puestas todas las ilusiones del civilismo en ciernes. Su desventura signó el destino nacional por más de un siglo. Pero la figura de Vargas sobresalió en medio de nuestra atormentada historia política y sigue sobresaliendo en el elenco de los próceres, como ejemplo de amor a la patria de rectitud insobornable.