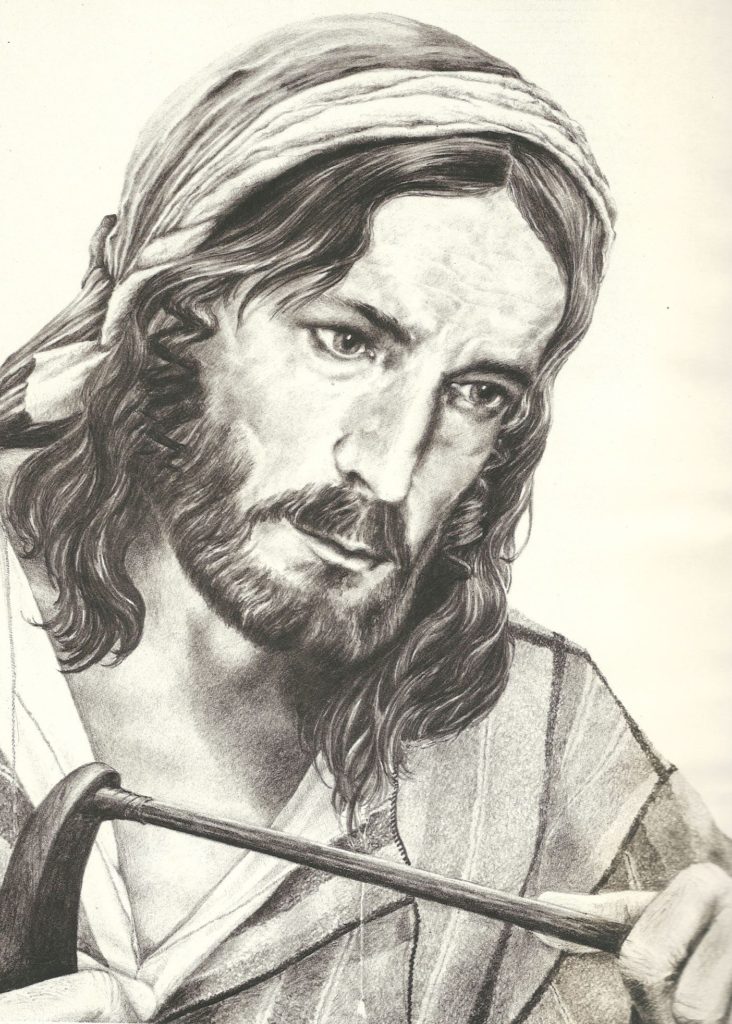

Cristo por Pedro Mancilla. Esta ilustración apareció publicada en la tercera edición de Moldes para la Fragua (Editorial Dimensiones, 1980).

Aquel obrero que llamamos Cristo

Un aspecto de la vida de Cristo relacionado con la actividad docente de Rafael Caldera, vinculada a la Sociología y al Derecho Laboral, sirvió de tema para este articulo, publicado en la revista Élite, en Caracas, en la Semana Santa de 1956.

La primera objeción que hicieron a Jesús los nazarenos cuando fue a predicarles quien entre ellos había pasado su vida oculta, era el ser un obrero. Para aquel momento ya había asombrado a las muchedumbres galileas, prendidas de su palabra divina. Ya había hecho milagros estupendos cuya fama recorría Palestina. Había resucitado muertos, curado ciegos y endemoniados. Sus parábolas maravillosas habían despejado nuevos horizontes en el alma de quienes lo escuchaban. El Sermón de la Montaña había repicado las bienaventuranzas como campanas de alegre despertar para los oprimidos. Y sus labios sagrados habían enseñado a los hombres la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Pero, sin embargo, para los nazarenos El era nada más que un obrero…

Volvía al Nazaret de sus años de paz, a despertar a quienes dormían un sueño secular. Mas el escepticismo fincaba sus raíces en su condición de humilde trabajador manual: y se decían: ¿De dónde le ha venido a éste tal sabiduría y tales milagros? Por ventura, ¿no es el hijo del artesano? (Mateo, XIII, 54, 55). ¿De dónde tantas maravillas como obra? ¿No es éste aquel artesano...? (Marcos, XV, 2, 3). Era, sí, el artesano, el hijo del artesano. Era un carpintero, hijo de carpintero. Sus dulces manos habían sabido del cepillo, y del formón, y del martillo; habían amasado la dura tabla y clavado listones, uno sobre otro, previendo quién sabe cuántas veces el momento en que algún otro anónimo compañero de oficio habría de prepararle, sin saberlo, una cruz.

¿Un artesano, predicando? ¿Un carpintero, deslumbrando desde las sinagogas? ¿Un obrero manual, mostrando a la humanidad el camino de su redención?

Aún hoy, quizá podrían oírse expresiones de asombro, parecidas. Pero entonces, la actitud de aquel trabajador era increíble. Hemos perdido ya, de tanto oír el estupendo relato, la noción de la importancia que este cambio supuso. Era una revolución radical en el concepto del trabajo. Se partía en dos, con la historia del mundo, la historia del trabajo. El trabajo dejaba de ser considerado como una maldición, para convertirse en fuente de dignidad que acerca a Dios.

Hasta entonces, hasta que aquel obrero que llamamos Cristo puso el trabajo entre las cosas que como Dios honró con su fatiga, estaba clavada en la conciencia de la humanidad la idea de maldición estampada en las palabras de la Ley antigua. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado; puesto que polvo eres, y a ser polvo tornarás (Génesis, III, 19). El empeño de todas las naciones que desfilaron por la historia antes de Cristo se enderezaba a eludir aquella maldición.

El trabajo en los pueblos antiguos era ocupación del esclavo. Para el hombre libre, las letras, las armas, la magistratura. Para el esclavo, el esfuerzo manual; el trabajo «servil» como se le llama todavía —por el peso de la tradición— en expresiones de castellano anticuado.

Sólo el que era o había sido siervo tenía que trabajar. Los que lograban la manumisión no podían igualar a quienes no fueron nunca esclavos, porque los callos de sus manos, todavía ocupadas en labores dejadas a los siervos, recordaban su origen.

Esclavitud y trabajo manual eran la misma cosa. Revelaban una condición inferior. Duele pensar que Aristóteles hubiera considerado a los esclavos como de una naturaleza distinta al ciudadano; que Platón, a pesar de sus recomendaciones benévolas, los hubiera mantenido en un rango distinto como «gente poco digna de formar parte del Estado, más robusta y hábil para el trabajo»; que el mismo Cicerón incurriera en consideraciones semejantes. Privaba en ellos la repulsión al esfuerzo manual.

Contra esta situación, la predicación no habría bastado. Era necesario un hecho objetivo, de significación concluyente. Con belleza suprema iba a dar ese argumento rotundo el Cristianismo: el fundador de la doctrina, el Maestro, había encarnado la actividad manual de un modesto artesano.

Asumir esta hermosa actitud exigía, por otra parte, coraje. Poner la Verdad en labios de un obrero era exponerla a que no fuera oída. ¿No es éste aquel artesano? Ninguna religión se atrevió a tanto. Porque para hacerlo, era necesario contar con el respaldo de la Verdad misma.

Las grandes religiones modernas se han fundado sobre la intelectualidad o la espada. Sidarta Gautama, el príncipe, el «iluminado»; Confucio, el reformador y filósofo; Mahoma, el profeta a caballo, no desempeñaron un oficio manual. Esto lo hizo Jesús, llamado el Cristo: sólo tres años de su vida dio a la exposición de sus principios, después de dedicar todo el resto de ella a dejar a los hombres el ejemplo callado de dura y sencilla actividad.

Rafael Caldera durante su programa en Televisa: Aula de Conferencias TV, en 1956.

Pero es más radical aún el simbolismo de este caso. Quien vivió como obrero no es un Maestro, a secas. Es Dios mismo el que, al tomar una existencia humana, escoge para sí un oficio manual. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, se atribuyeron —como lo observa Chesterton en El hombre eterno— la encarnación de Dios ni sus seguidores lo pretendieron nunca. Cristo, en cambio, lo hizo. La más constante tradición cristiana mantiene la divinidad de Cristo como dogma fundamental. Y este mismo hecho singular sugiere un hermoso argumento en pro de su verdad. «De ningún profeta o filósofo de su mismo orden intelectual —sigamos a Chesterton—, se puede decir que proclamara su divinidad». Sólo Cristo; y «un hombre de esa distinción intelectual, si no fuera más que un hombre, sería el menos propenso a tal alucinación sensacionalista».

Sí. Cristo era Dios. Fue Dios mismo quien quiso hacerse obrero.

He aquí, de un golpe, elevado el trabajo manual al rango de ocupación divina. Dios ha escogido las tan menospreciadas tareas para ejercicio de su vida privada. Hasta los treinta años, el Hijo de Dios no quiso ser más que un carpintero a secas. Ni siquiera ebanista. Ni hizo obras de arte, que habrían evitado después el asombro de sus coterráneos. Basta pensar lo que aquellas Sus manos podrían haber tallado sobre la madera que Su voluntad creó. Pero no. No era ese Su plan.

El plan divino era que Dios, hecho hombre, fuera solamente el artesano, hijo del artesano.

Y para ratificar este evangelio del trabajo, escogió sus colaboradores entre lo más humilde de las actividades económicas. Los clasificadores de culturas consideran la forma de producción más simple, después de la mera recolección, los usos de la caza y de la pesca. La pesca es más sencilla que la caza: ésta deriva pronto hacia la organización de grupos de empresa, a la caza mayor, dedicada sistemáticamente a actividades más considerables; la pesca de los discípulos de Cristo no suponía tanto; les bastaba una embarcación humilde y unas humildes redes. Los pescadores eran, para usar la terminología actual —quitándole al hecho el aura romántica de la historia evangélica— obreros no calificados.

Se observa, pues, la transmutación profunda del concepto. El trabajo no es ya motivo de vergüenza, sino fuente de honra. El esclavo, aun antes de dejar la esclavitud, encontrará en la vida de Cristo motivo superior para dejar de reconocerse como cosa y convertirse en persona. En persona moral, aunque tarde en ser admitida a la vida jurídica. En la Edad Media, los gremios de artesanos podrán elevar su profesión con orgullo. Tendrán sus fiestas, sus santos patronos, su representación social; nada de infamia por el uso manual de su energía. No puede ser causa de afrenta para un hombre lo que Dios mismo tomó para sí.

Sólo después, cuando una nueva esclavitud reaparece en una sociedad de-sespiritualizada, vuelve el trabajo a verse con desprecio. Renace el recuerdo de la esclavitud y en ese recuerdo (terriblemente descristianizado) está, como dice Dubreuil, «la razón profunda y secreta de todas las expresiones de menosprecio en la literatura relativa al trabajo y a los trabajadores». El trabajo se ve de nuevo como cadena de odiosa servidumbre; y apenas cuando, después de dolores sin cuento, vuelve la humanidad los ojos a la idea cristiana del trabajo, resurge en su pleno sentido la noción de dignidad que ésta envuelve, y la persona humana del trabajador impone su reconocimiento. Contra la blasfemia de comparar su actividad, su energía y su fuerza, con una mercancía cualquiera.

Son propensos los días de la Pasión para recordar los largos años de silencio y penurias que debió atravesar aquel obrero que se llama Cristo. Las angustias de la familia obrera, una por una, debió vivirlas calladamente la familia de Nazaret. ¿No serían, acaso, las tablas trabajadas por el propio artesano, las que recogieron para llevarlos a la tierra, los despojos mortales de José, el padre inigual?

Nada nos dice el Evangelio acerca de estos años, salvo que en su vida de recogimiento y de labor se perfeccionaba para su destino final aquella humanidad, que por ser casa de la Divinidad, no podía en sí misma recibir una perfección ulterior. ¿Qué hacía Cristo, para pasar oculto? Trabajaba. Trabajaba sin tregua. Ha de referirse al trabajo por Él desempeñado y escogido, aquella afirmación de uno de los evangelistas: Jesús entre tanto crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de tos hombres (Lucas, II, 52). La sabiduría que en Él, como hombre, crecía, no podía ser sino la sabiduría de la vida. De la vida del pobre, vivida por aquel carpintero. La gracia que ganaba era la gracia del deber y del ejemplo. Deber y ejemplo como hijo de familia, como vecino, como trabajador.

Y tan vinculada estuvo su vida al oficio humilde que escogió, que fue una simple Cruz el signo escogido para la redención. Los hombres han aprendido desde entonces que dos pedazos de madera tosca, armados por cualquier carpintero, representan su única y verdadera esperanza.

A la entrada del austero edificio que en Ginebra ha servido de sede a la Oficina Internacional del Trabajo, hay un mural inmenso. Fue regalado por la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos. Es una representación de las profesiones más diversas, alrededor de Cristo obrero.

Tal es el símbolo del concepto cristiano del trabajo, cuya realización cabal es premisa para la reorganización del mundo. Han transcurrido veinte siglos desde que Cristo vino, y la poderosa indiferencia de quienes no saben mirar hacia arriba ha opuesto innumerables obstáculos a la verificación de aquella idea. Pero al ver, allí donde se reúnen los representantes de los gobiernos y de las fuerzas vivas de los más lejanos continentes, la figura de Cristo obrero (figura de Dios hecho hombre, no en carne de filósofo o guerrero, sino en carne de trabajador), es imposible no experimentar una sana sensación de optimismo.

Pensando en Cristo carpintero se enaltece el papel de quienes por su oficio de trabajadores manuales pueden llamarle «compañero». Meditando en las largas horas que pasó encorvado sobre el banco de carpintería, no cuesta mucho comprender la dignidad humano-divina del trabajo. Y a los labios aflora, guardando como fondo en la conciencia la sublime poesía social envuelta en el Sermón de la Montaña, una bienaventuranza más. La bienaventuranza implícita. La bienaventuranza del trabajo.

Bienaventurados los obreros, porque ellos son compañeros de Cristo.