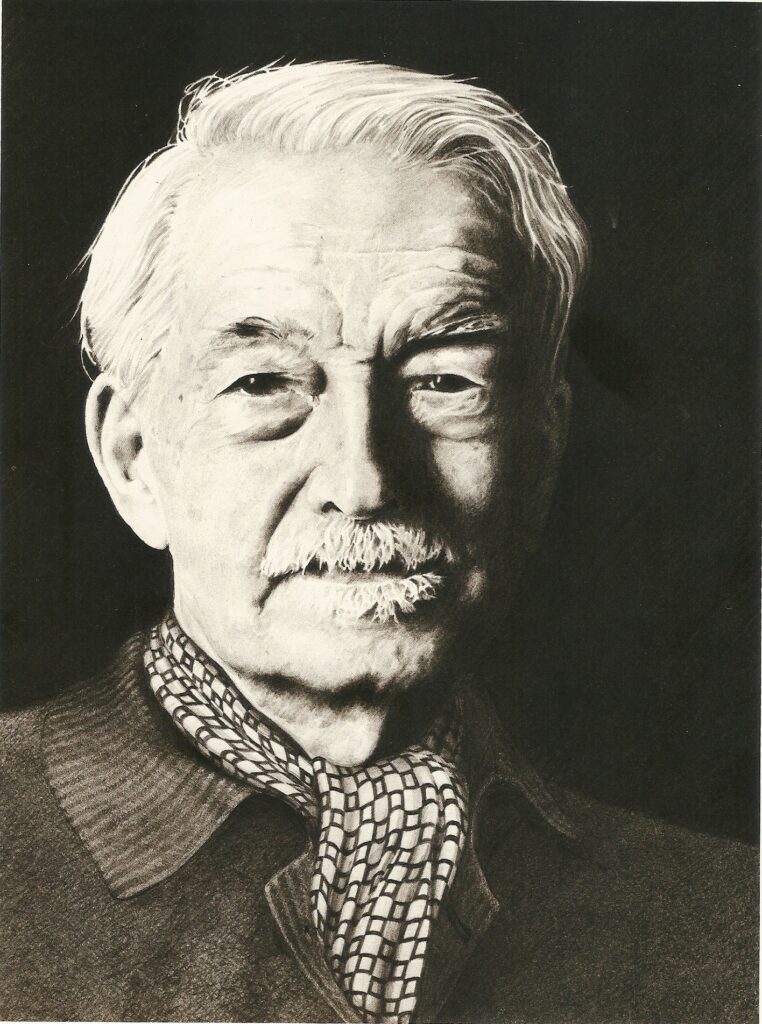

Jacques Maritain por Pedro Mancilla. Esta ilustración apareció publicada en la tercera edición de Moldes para la Fragua (Editorial Dimensiones, 1980).

Fe en Dios y en el pueblo

Texto publicado en Moldes para la Fragua (3a. edición, Editorial Dimensiones, 1980) y escrito originalmente para un número especial de The New Scholasticism en 1972, para conmemorar los noventa años de su nacimiento.

Pocas cosas pueden ser más gratas al espíritu que volver la atención hacia un hombre como Jacques Maritain. Su vida ejemplar es fuente de permanente inspiración para perseverar en la lucha por elevados ideales y su pensamiento se ofrece como una coherente elaboración doctrinal, que ha servido y sirve hoy día con singular actualidad como marco de referencia para una política democrática de fundamento cristiano.

Maritain ejerció para toda una generación de latinoamericanos un magisterio de influencia extraordinaria. Las postrimerías del siglo XIX ya denunciaban el surgimiento de un nuevo espíritu dentro de la Iglesia Católica. El mensaje social del Papa León XIII había sacudido las mejores voluntades de la cristiandad y había iniciado el aggiornamento de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Ese movimiento encontró en Jacques Maritain, en el siglo XX, un decidido impulsor que, dentro de una inspiración tomista, logró dar respuestas enérgicas y orientadoras a las cuestiones más modernas de un mundo convulsionado.

Para comprender bien lo que representó Maritain ante la juventud del siglo XX es imprescindible colocarse dentro de la confusión ideológica y de la opresión fáctica que se operó en el mundo en la tercera y cuarta décadas del presente siglo. El ocaso de la democracia liberal, cuyas deficiencias opacaban sus innegables realizaciones en la existencia humana, parecía señalar el término de la democracia misma. En lo político, más que la evaluación de la libertad individual, de las garantías constitucionales, del derecho a la expresión del pensamiento y al ejercicio del sufragio, se señalaba la teorización excesiva, la fobia implacable interpartidista, la artificiosidad numérica de la regla de la mitad más uno y la inadecuación de los mecanismos formales a las nuevas realidades que emergían en la sociedad industrial.

En lo económico, por sobre lo prodigioso de los inventos, el brillo de las grandes obras, la maravilla de las comunicaciones (inalámbricas, ferroviarias, marítimas y aéreas), se hacía sentir la miseria y el atraso de grandes colectividades humanas, el régimen esclavista que mantenía la explotación sistemática de pueblos por pueblos y de sectores sociales por sectores sociales, y las crisis con su pavorosa recurrencia, que venían a inundar en etapas de pretendida superproducción la realidad de un mercado injustamente desequilibrado e insuficientemente atendido para llenar las necesidades de los hombres. Pero, sobre todo, en lo social: en lo social, donde se hacía cada vez más patente la opresión como resultado de la libertad, la miseria como compañera de la opulencia, el odio con sus mil cabezas, apareciendo en todas partes en vez de la suspirada fraternidad.

Para embrujar la juventud, inundaban a Europa dos atrayentes espejismos. El espejismo comunista, encendido a través de su férreo dogmatismo, vibrante en su mensaje de destrucción de una civilización decadente, de arrasamiento de un orden social injusto, de destrucción de estratos sociales y de países privilegiados aferrados al mantenimiento de un estado de cosas cada día más carente de prestigio. Y el espejismo fascista, dirigido a atraer a los sectores juveniles que frente al comunismo mantenían una posición intransigente, a los que repudiaban la interpretación materialista de la historia, a los que no aceptaban considerar la religión como el opio del pueblo, a encender entusiasmo en los que se sentían movidos por un nacionalismo irreductible, cuyos valores se oponían a los que se suponían destinados a borrar las fronteras y a negar la patria al compás de lo internacional. Las ceremonias brillantes del fascismo, los uniformes trasmitiendo una sensación de multiplicación y disciplina, las grandes realizaciones materiales en países que poco antes aparecían destruidos, la desafiante voz con que los vencidos de ayer denunciaban los tratados de paz impresionaban a muchos, sin que advirtieran en su venenosa propaganda la destrucción de la persona, la iniquidad de los odios raciales, el menosprecio a las grandes conquistas de los derechos ciudadanos, la imposición brutal e inescrupulosa de la fuerza y la tendencia incontrolable hacia la guerra, el frenesí y la destrucción.

Frente a una juventud atormentada por la dilematización entre el comunismo y el fascismo, aprisionada entre dos polos cuyo magnetismo crecía con el poder y se propagaba por una literatura llena de seducción y arrastre, el pensamiento cristiano buscaba hacia su fuente pura, encontraba en los documentos pontificios una orientación luminosa para las soluciones sociales, pero tenía que remontarse muy atrás en la búsqueda de principios ya olvidados y menospreciados, para encontrar un pensamiento político capaz de enfrentarse con éxito a los doctrinarios radicales de la izquierda y de la derecha.

Fue entonces cuando Maritain, con su figura ascética, con su palabra suave, con su corazón hecho de amor para los hombres y realizado en una unión conyugal que fue símbolo de solidaridad entre las razas y de cooperación en los más altos niveles del espíritu, recio en su adhesión a los principios, profundo en el buceo de los manantiales más claros y fecundos para la interpretación del hombre, de la historia y del cosmos, empezó a llenar con noble contenido las inquietudes de las nuevas generaciones, a borrar sus dudas con la diafanidad de su razonamiento y a colmar de esperanzas a quienes consideraban a la persona humana creada para un destino superior y necesitaban un bagaje moderno y eficaz para combatir los extremismos ideológicos; extremismos cuya finalidad, al fin y al cabo, era la de reducir al ser humano a una pieza de maquinarias descomunales, destruir la dignidad de la persona y arrancarle el impulso a lo alto que el cristianismo le imprimió como razón primordial de su existencia.

Conocí a Maritain por vez primera, durante la Segunda Guerra Mundial, un día del verano de 1942. La tragedia de Europa le había aventado a buscar asilo en este hemisferio, donde encontró hogar como el que le ofreció la Universidad de Princeton. Lo mismo había ocurrido a otros muchos, entre ellos Sturzo, a quien no pude ver entonces porque se hallaba más lejos todavía. Maritain asistió a una de las reuniones que en una gira por distintas ciudades norteamericanas promovió la Conferencia Católica de Bienestar Social para realizar un seminario sobre la paz social en las Américas. Para la juventud venezolana Maritain era, prácticamente, un desconocido.

Yo era apenas un joven Diputado, antiguo luchador estudiantil, invitado para reunirme con un grupo de hombres de mucho más edad, representación y formación que las mías. Mi contacto con el filósofo fue apenas pasajero. El era de los principales firmantes de un manifiesto en que cristianos europeos ratificaban su fe en la democracia. Y las palabras que de él escuché no fueron otra cosa que la ratificación de ese principio: aquella impresionante fe en la democracia, arraigada en la más profunda filosofía; democracia cuyo contenido no se agota en los mecanismos formales, sino que arranca de la dignidad de la persona humana y hace del pueblo una entidad orgánica, verdadero sujeto de su destino. En plena crisis, el mensaje de Maritain fue una luz encendida entre las sombras.

Maritain representa, en primer lugar, una actitud optimista frente a la sociedad temporal y a las cosas de la ciudad terrena. Él creyó en lo que se ha venido denominando dentro del pensamiento socialcristiano la perfectibilidad de la sociedad civil. Por eso, su planteamiento filosófico aparece siempre animado por un impulso profundo hacia la transformación del hombre y del mundo, y expresa en frecuentes ocasiones su confianza en las posibilidades de progreso de la humanidad, su deseo de participar y comulgar con las cosas de su tiempo y su apasionada defensa por la libertad humana a la que llama «la excelsa prerrogativa de un espíritu hecho a imagen de Dios».

Maritain constituye, por otro lado, un pensador coherente que marcó caminos claros y definidos en medio de profundas nieblas. En momentos en que los pueblos se rendían a las seducciones totalitarias, él supo encontrar en la enseñanza evangélica y en la sabiduría tomista el fundamento para ofrecer una filosofía viviente no reducida al plano de lo puramente especulativo sino dirigida al terreno de la praxis, al señalamiento de caminos para la construcción de un orden temporal nuevo y distinto.

Sus libros Humanismo Integral, Del Régimen Temporal y de la Libertad, La Persona y el Bien Común, Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, Cristianismo y Democracia, Principios de una Política Humanista, El Hombre y el Estado y tantos otros, especialmente sus elaboraciones con motivo de la lucha antifascista, en defensa de la libertad y de la democracia, fueron leídos con avidez y en ellos se encontró bases sólidas sobre las cuales hacer descansar en el plano de los principios las responsabilidades concretas contraídas en el terreno de la acción.

De allí el reconocimiento a Maritain por parte de quienes luchamos en el terreno político con una fundamentación ideológica cercana a la suya, por haber sido gran defensor de la democracia como fórmula política al presentarla vivificada por los principios imperecederos de la filosofía cristiana. Aquella democracia que, en su opinión, reclama como base espiritual el Derecho para construir una comunidad de hombres libres, exige la realización de su sentido moral para sobrevivir, y busca realizar, no la era de las masas sino la de los pueblos y los hombres. Su lucha tuvo mayor mérito por cuanto la libró en momentos en que las nuevas generaciones europeas se dejaban tentar por las ideas autoritarias. La influencia de pensadores como Nietzsche y Sorel y los éxitos del fascismo y del comunismo como elaboraciones políticas concretas, parecían sentenciar la desaparición definitiva de la democracia. Dentro del propio campo del pensamiento católico, muchos fueron los que consideraron al fascismo –no solo en Europa, sino hasta en nuestro propio continente– como la única barrera capaz de detener el avance del comunismo ateo.

Al asumir en esa coyuntura la defensa vigorosa de una auténtica democracia, inspirada por los valores evangélicos y capaz de constituirse en alternativa válida frente a todos los totalitarismos, Maritain proyectó su figura a niveles de altura excepcional. Se constituyó en maestro de una pléyade de discípulos. Por ello, cuando en el mes de abril de 1947 grupos de intelectuales y hombres de acción se reunieron en Montevideo para poner en marcha un movimiento demócratacristiano en escala continental latinoamericana, los principios enseñados por el maestro Maritain, y particularmente aquellos contenidos en su obra Humanismo Integral, fueron adoptados como fuente fecunda y segura de orientación.

Junto con la defensa militante de la democracia y de la libertad frente al autoritarismo, Maritain expuso valientemente sus ideas en relación al cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales tradicionales, para crear un nuevo orden basado en la justicia. El mensaje de los papas, que desde la Rerum Novarum de León XIII había venido abriendo paso a una vigorosa corriente socialcristiana, alcanzó una particular resonancia cuando un filósofo laico como Maritain la hizo centro de su atención y de su acción divulgadora. Como era de esperarse, la enseñanza social y la adopción de actitudes francamente revolucionarias frente al «orden establecido» suscito reservas e inquietudes en aquellos medios para los cuales toda reforma social representa una concesión al comunismo y la Iglesia debería siempre aparecer en la primera línea de defensa del «status». Afortunadamente, las enseñanzas de Maritain despertaron muchas conciencias dormidas y alistaron a muchos cristianos en la filas del combate social.

Otra contribución importante de su obra fue su lucha por clarificar la relación entre la política y la ética. Maritain sostuvo la primacía de lo espiritual y la subordinación de la política y la economía a los valores de la moral. Combatió la vieja dicotomía que había prevalecido en las concepciones políticas pragmáticas, según la cual la política es un arte que obedece a normas de conveniencia mientras que la moral es una norma reducida al plano de la conciencia individual en la intimidad de la conducta y no tiene nada que ver con la acción de los hombres en la vida pública. Esa dicotomía no resistió el peso de sus argumentos, que vinieron así a satisfacer un anhelo de depuración de la vida pública que brotaba en el alma de nuestra generación.

Maritain representó, por último, un testimonio de fe en el pueblo. A lo largo de su obra está siempre presente la idea de que ninguna transformación real y verdadera puede realizarse sin la participación plena y responsable del pueblo. El actuar con el pueblo en comunión profunda y rechazar cualquier actitud paternalista fue ardorosamente defendido por él. Para quienes hemos asumido la responsabilidad de la acción política concreta y hemos puesto toda nuestra fe en el pueblo –entendido en la concepción maritainiana como comunidad humana personal– en su capacidad para encontrar su propio camino y realizar su destino, las enseñanzas del filósofo han sido y son de una extraordinaria significación. Como demócratas, creemos con Maritain que la tragedia de las democracias contemporáneas es que no han «logrado realizar la democracia, es decir, realizar la vieja definición de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

Hoy, cuando estamos abocados a la realización de cambios fundamentales en todas las estructuras sociales para buscar la realización de la justicia, sentimos que una de las más peligrosas tentaciones que se ofrecen a voluntades impacientes es la de renunciar a la fe en el pueblo y la de pretender los cambios con prescindencia de la participación activa y plena del pueblo en las decisiones que afectan su destino. Por ello, proclamamos una vez más, con afectuosa admiración, la vigencia del pensamiento maritainiano y su estupenda adecuación a los problemas de nuestro tiempo.

El testimonio constante de la vida de Jacques Maritain, en un siglo con hambre de autenticidad recibió justiciero reconocimiento hace poco, cuando con devoción se ofreció tributo de respeto y cariño al maestro en su nonagésimo aniversario. Allá, en su apacible retiro de Toulouse, en medio de los Hermanitos de Jesús del Padre Foucauld que lo acogieron con cálida veneración, Jacques Maritain siguió ejerciendo hasta la muerte su magisterio, no solo a través de su obra escrita, sino más aún, con el ejemplo de amor que irradiaba hacia todos los rincones de la tierra.

No temió expresar su pensamiento con transparente sinceridad; no renunció tampoco a la predicación de la paz y solidaridad humana, idea que mantuvo incólume ante la distorsión de las ideas y la agudización de las tensiones. Cuando su Santidad Pablo VI lo escogió para entregarle el Mensaje a los Intelectuales, en la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, destacó su primogenitura en la pléyade de pensadores cristianos de renovada visión e inconmovible fe.

En la ocasión del nonagésimo aniversario de su nacimiento, nos complació manifestarle la convicción de que su enseñanza sigue teniendo admirable presencia, de que su pensamiento alienta y estimula combates actuales y, sobre todo, de que el testimonio que ofreció en su vida sigue siendo fuente luminosa para tener fe en una nueva humanidad.