Rafael Caldera en el Pico el Águila de Mérida, 1936.

Vivencia merideña

Palabras de Rafael Caldera al recibir el título de «Hijo ilustre de Mérida», el 11 de febrero de 1966.

Grandes satisfacciones reservó para mí la Providencia. He sido inmerecidamente objeto de obligantes muestras de generosidad para la ocasión de mi reciente cumpleaños. Pero ninguna manifestación podía recibir tan elevada y tan significativa como ésta con que, por decisión unánime, con la hidalguía con que los merideños saben hacer sus cosas, ha dispuesto honrarme la Asamblea Legislativa en representación total de la ciudadanía del estado.

En verdad, permitan que me atreva a decirlo, hace ya tiempo que yo me sentía hijo de Mérida. No han faltado periodistas extranjeros que me hayan creído nativo de los Andes y hayan escrito que hice mis estudios en su Universidad. Baluarte inconmovible he encontrado aquí en medio de mis afanes por la Patria, no levantado sobre el temor, sobre el engaño o sobre el interés, sino sobre la nobleza y rectitud de corazones que han dado su adhesión por un imperativo de conciencia.

He vivido muchos afanes en el territorio de este estado. He andado por todos sus Distritos, he recorrido casi todos sus Municipios y me he detenido en numerosas aldeas. Me he revolcado como un niño en la nieve de sus águilas blancas y he compartido el sudor de sus emprendedores hijos en las cálidas áreas que llegan a la orilla del Lago de Maracaibo. He compartido con sus parameros, envueltos en gorros y cobijas de lana, el gozo melancólico de sus cantos y bailes folklóricos; he recorrido en jeep los increíbles caminos que la energía y la paciencia de los nobles campesinos de los pueblos del Sur, dirigidos por sus pastores espirituales, han construido a través de las majestuosas alturas que abren paso hacia las vertientes del Orinoco; he podido apreciar la pericia de las mulas andinas por senderos por donde todavía no pasan ni siquiera aquellas máquinas intrépidas que inventó la técnica aguzada por las necesidades de la guerra; he sentido sobrecoger mi ánimo en las laderas de San Pablo ante las avanzadas torrentosas del Chama y he visto expandirse mi esperanza ante la majestuosa serenidad del río Caparo.

Estuve hace mucho tiempo por primera vez en estas tierras, protegido por la magnanimidad del incógnito que me permitió saciar mi curiosidad de adolescente. Escuché de labios de mi padre adoptivo los primeros elogios que un corazón ingenuo dictaba sin testigos para mí al conocer esta tierra y su gente. Dormí una noche de diciembre en una posada casi glacial de San Rafael de Mucuchíes; vi desgranarse en alegría sin chabacanas desviaciones la belleza de las merideñas en días carnavalescos, y pude darme cuenta de por qué Tovar era tenida como un almacén de cultura recostado a las faldas de la cordillera, que en impresionante ascensión conducía a través de las verdes praderas de Bailadores a los abismos imponentes del Páramo de la Negra.

Muchas veces he vuelto después. He conocido a Mérida en todos los trozos de su tan abrupta como ensoñadora geografía. No hay casi pueblo donde no haya pernoctado, donde no haya tomado un vaso de agua, un platico de dulce o una tacita de café; he comido sus quesos ahumados en las cocinas hospitalarias de Timotes, sus deliciosas truchas acabadas de sacar de las lagunas con nombres indígenas en el Páramo de Mucuchíes, sus dulces de leche vestidos de brillantes, sus rústicos batidos, esmeradamente preparados en humilde trapiche de bueyes y aliñados para el obsequio singular, entregado a corazón pleno por mano humilde en testimonio de lealtad.

He hablado con sus viejos y sus jóvenes, con sus educadores y sus educandos, con sus gobernantes y con sus gobernados; he recibido los más obligantes obsequios: ya el lienzo de gran calidad pintado por quien ha descansado sus pupilas en la topografía de los páramos, o la talla en madera realizada por artista de insuperable maestría, o la vieja imagen recogida en alguna modesta casa colonial, o la figura de anime, sencilla expresión de arte nativo que traduce en suave conjunción el misticismo, la modestia y la paz.

He llegado a su Universidad con un recogimiento hijo del que me ha acompañado al visitar su Catedral. Y si en ésta he servido de testigo cuando la mano de un eximio Arzobispo ha derramado las aguas lustrales del bautismo en la cabecita de un hijo merideño, en aquella he sentido también aguas lustrales derramadas con generosidad sobre mi frente al ungirme, en noche para mí memorable, como uno a quien le confiere por honor el grado de profesor de su claustro.

He palpado en todas sus poblaciones el sacudimiento de un mensaje renovador. He visto con mirada de asombro cómo un doliente caserío que llevaba el nombre de El Vigía se ha convertido en una pujante ciudad, cabecera desde el día de mañana del más joven Distrito, engalanado con el nombre de un promisor político, nacido y criado en tierra merideña, tronchado al tiempo de la primera cosecha. He visto a esta bella capital crecer vertiginosamente y he podido calibrar el empuje que, dirigido con honestidad y eficacia, transformó antiguos barrios sórdidos en hermosos aledaños urbanos. He sentido el dinamismo de un cambio tan intenso, que el estudiante que a nombre de sus compañeros de aulas me saludó la inolvidable noche en que me fue conferido el profesorado honorario, a vuelta de un número dígito de años es ya el brillante Decano de la Facultad a la que estoy adscrito y que ha querido nuevamente enaltecerme en la ocasión presente.

Me he sentido merideño completo cuando he visto en días bañados por el sol el espectáculo magnífico de su pueblo desbordado en las calles, acompañándome en inolvidables jornadas de afirmación venezolana. Me he sentido también merideño integral cuando he compartido con otros merideños la lucha a veces áspera por la afirmación de las ideas, por la defensa de las convicciones, por la proclamación del ideal.

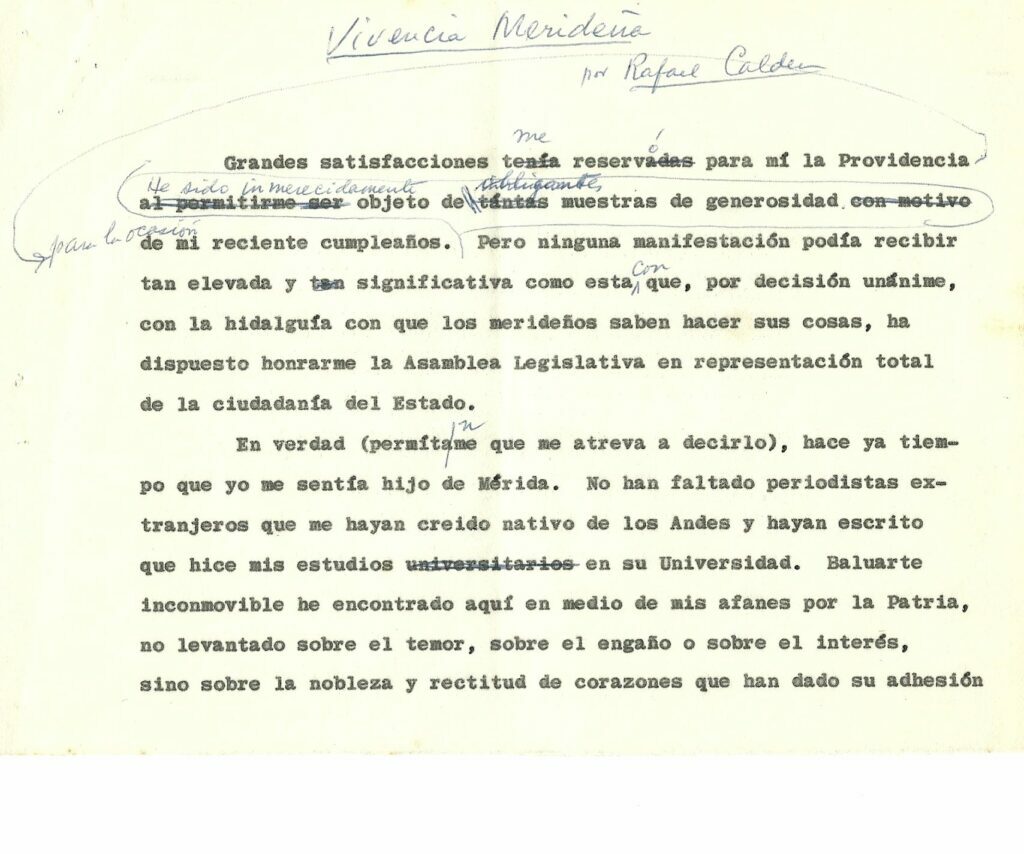

Las palabras de «Vivencia merideña», mecanografiadas y corregidas por Rafael Caldera.

Yo he conocido, para regalo de mi espíritu, la Mérida de los Caballeros y sería imposible enumerar todas y cada una de las muestras de gentileza que he ido recogiendo y que comprometen mi imperecedera gratitud. Pero también, para que nada me faltara, he compartido arduas vicisitudes; y hasta podría acreditar que no he dejado de saber a qué se refería la inagotable vivacidad de Monseñor Pulido cuando hablaba algún día de la Mérida de «los cabilleros». Más de una vez he recogido flores que con donaire dejaban caer a nuestro paso gentilísimas manos; pero no sería merideño curtido si no hubiera oído también roznar piedras, y si en alguna oportunidad borrada ya en las crónicas, no tanto por el transcurso de los años como por el cambio de las circunstancias, no hubiera visto cerrarse en torno mío una muralla humana cuando sonaba el disparo de algunas balas, recordatorio de que la lucha es seria y de que no se trata solamente de confrontar ideas sino de abrir caminos, para lo cual hay que vencer a veces muy duras resistencias.

Me ha tocado hacer en la Universidad el elogio de figuras tan distintas como el cristianísimo Don Tulio y como el irreverente Julio Salas, y tributar ante la señera prestancia de ambas mi admiración a la intelectualidad merideña. Quizás en ninguna parte como aquí he vivido tan intensamente en su ilustrada prensa y en sus órganos de radiodifusión; y de su combativo diario he recibido toneladas de fervoroso estímulo, tan abnegado como leal, sin que dejara tampoco de recibir de cuando en cuando algunas críticas, fiel expresión de que en el corazón del virtuoso sacerdote y vigoroso escritor que lo dirige no hay cabida para silencios complacientes ni para posiciones ambiguas.

Mérida ha sido para mí hogar, crisol, lección, estímulo. En horas conflictivas he recibido aquí calor para la forja; pero nunca me ha negado su ambiente otro regalo: el de algunas horas –aunque sea– de sedante reposo. Su paisaje, su clima, su aire de montaña los he sentido obrar en mí como un bálsamo de prodigioso efecto.

Soy, por todo eso, para los merideños un coterráneo fiel. Pienso que para más de un consecuente amigo que en sus montañas o en sus valles ha compartido conmigo su suerte por casi dos decenios, sería una sorpresa saber que no he nacido por aquí mismito, cerca de alguna de estas calles o a la vera de alguno de sus mil caminos. Pero, hasta hoy, cabía el peligro de que le provocara a alguien negarme mi derecho cuando orgullosamente levantara mi voz en nombre del pueblo de Mérida, ya para pedir o prometer, para reclamar o exigir.

Hoy se me concede bondadosamente un título de legitimidad. La iniciativa de la juventud, el apoyo irrestricto de Germán Briceño Ferrigni; la solidaridad de la fracción socialcristiana en el seno de la Asamblea legislativa y la comprometedora generosidad con que me honraron los diputados independientes y los integrantes de otras fracciones políticas, que desde toldas distintas no quisieron negar su voto a la proposición, me otorgan de hoy y para siempre un derecho mejor para hablar como hijo de Mérida.

Este honor lo recibo emocionado y más aún –quiero decirlo así– lo acepto entusiasmado. Sólo me ruboriza el título de «ilustre» por lo que, si se me permite, preferiré llamarme solamente «hijo de Mérida» en la recordación que me prometo mantener de este acto.

No podían los merideños hacerme un mejor regalo de cumpleaños. Años que ya cuentan un respetable número; que no han sido precisamente fáciles, pero que bien valían la pena vivirse por las satisfacciones recibidas; entre las cuales descuella la que hoy, en unión de mi esposa, de mi madre y de mis hijos, estoy sintiendo intensamente en lo más hondo de mi pecho.

Estamos completando una jornada. Pero la hora en que vivimos no nos permite la delicia del descanso, que se podría considerar ganado a través de la lucha. El país nos reclama, ahora más que nunca, el empeño dinámico de renovar su vida, de afrontar valerosamente el cambio de sus estructuras, de vigorizar sus instituciones para lograr el desarrollo, afianzar la libertad y construir la paz sobre el fundamento de la justicia. Por ello no puedo olvidar, como me lo expresara en su participación alborozada el Presidente de la Legislatura, que no se me hace este regalo para que me dedique a medrar holgazanamente del recuerdo de lo ya vivido, sino para comprometerme de nuevo en el deber, más vigente que nunca, de llevar adelante el afán; de luchar por los ideales a los cuales el pueblo de Mérida, en todos sus estratos, en todas sus manifestaciones y en todas sus edades –universitarios y campesinos, hombres y mujeres, gente madura y briosa juventud– ha dado su más firme respaldo.

Queridos amigos: permítanme que ahora, cuando ya puedo con derecho hablar como otro merideño más, exprese mi orgullosa convicción de que Mérida seguirá siendo en la patria venezolana faro de luz, ejemplo de cultura, vivencia de ideal.

El presidente Rafael Caldera durante una visita a Mérida, el 22 de enero de 1972.